村医冯久宽 大山里的“医靠”

冯久宽(左)给村民看病。

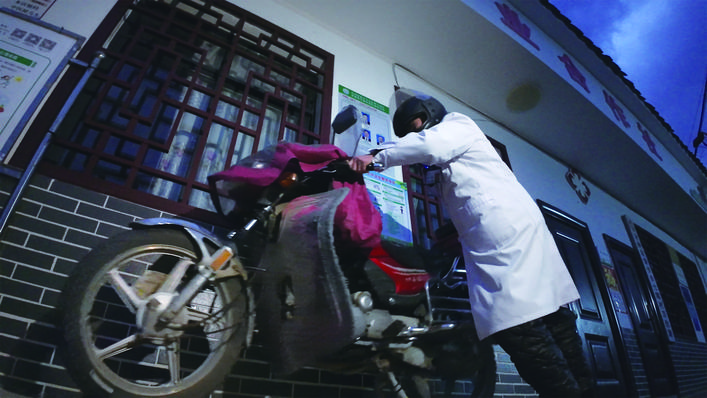

接到村民求救电话后,冯久宽立即骑着摩托车出诊。

冯久宽(右)询问村民病情。

骑着摩托车巡诊。

春寒料峭,2月5日中午时分,海拔1000多米的重庆市万州区普子乡七曜村卫生室。室外,细雨生寒;室内,炉火正旺。59岁的乡村医生冯久宽给一位前来看病的村民扎完针后,又忙着收拾药箱准备出门。

“三组的洪俊方感冒发烧,我去一下。”冯久宽一边对妻子陈方兰说,一边推开门,迎着凛冽的山风走了出去。

随着摩托车的轰鸣声,冯久宽的身影渐渐消失在树木苍森的坳口——从青葱少年到两鬓斑白,从一个山村到另一个山村,冯久宽坚守大山深处四十年,守护着村民的健康,他是大山里村民家门口的“医靠”。

“乡亲们需要我,我只是做了一名乡村医生分内的事而已。”平淡而真切的话语背后,更多的是执着与坚守的步步生花,是四十年未改青衿之志的履践致远。

初衷

让乡亲们少受病痛折磨

“父母都是农民,我初中毕业后开始学医。”言语质朴的冯久宽说起从医的经历,打开了话匣子。冯久宽的家在普子乡金家村,这是一个位于大山深处、距普子乡场镇约8公里的偏僻小山村。

冯久宽记得自己初中毕业那一年,有一次,母亲生病,痛得大汗淋漓,全家人束手无策。当时,村里没有一个乡村医生(当时称为赤脚医生),家里人只能步行到乡卫生院去请医生,医生赶到时,母亲已被病痛折磨得死去活来。

“不仅是我母亲,上个世纪七八十年代,农村缺医少药。加上大山里交通不便,我身边很多人都是小病拖、大病扛。”初中毕业后,立志成为一名医生的冯久宽跟着重庆市云阳县一名老中医学习医术,18岁学成后回到家乡,成了一名乡村医生。

“其实,我的想法很简单,就是用自己所学为大家服务,让乡亲们少受病痛的折磨。”从此,村民的健康成了冯久宽最大的牵挂,只要村民有需求,他就不分昼夜、不计得失、随叫随到。

1993年秋天的一个晚上,金家村4组村民唐仁均火急火燎地敲开冯久宽的家门告诉他:妻子杨吉凤产后大出血,情况十分危急。冯久宽二话不说,背起药箱就往外跑,到唐仁均家里才发现,因为走得太急,脚上的鞋不知道什么时候跑掉了一只,脚板被山路上的石子扎得鲜血直流。

顾不上疼痛,冯久宽赶紧给杨吉凤作紧急处理,随后与村民一起用临时制作的简易担架将杨吉凤送往40公里外的万州城区抢救,直到杨吉凤转危为安,冯久宽才离开。

“很感激冯医生,是他救了我妻子的命,他的好我们都记在了心里。”如今已年近五旬的唐仁均说,一直到现在,两家人还像亲戚一样来往。

还有一次,邻村一位叫冯国召的村民被毒蛇咬伤,凌晨1点左右得知消息后,冯久宽打着手电筒前去抢救,途中手电筒突然不亮了,只好摸黑往前赶,因头两天刚下过雨,山路湿滑难行,冯久宽记不清自己摔了多少跤,等赶到冯国召家里时,浑身都是稀泥,裤子也被树枝和荆棘挂破了好几个洞。幸运的是,因为抢救及时,冯国召保住了性命。

刚行医那几年,大多数村民家里都不宽裕,冯久宽只收点药材的成本费,有的村民看病后拿不出钱,他也不催不要。到年底时,村民还不上钱,他干脆把欠款单据烧了。有人说他傻,他虎着脸怼回去:“做人不能只图钱。”

冯久宽深知,作为一名乡村医生,不仅要有对村民深沉的爱,更要有扎实的医术,2008年,冯久宽到卫生学校在岗学习。其间,虽然有到条件更好的城区医院上班的机会,但他不为所动。

就这样,山里的花儿开了又谢、谢了又开,山里的鸟儿来了又走、走了又来,冯久宽依然坚守在大山深处,坚守自己的初衷,一年又一年。

巡诊

十四年换了五辆摩托车

“没人愿意去我去。”2011年年初,七曜村卫生室原乡村医生离职,冯久宽主动向主管部门请缨。

七曜村平均海拔超过1000米,东边与南边分别与重庆市云阳县和湖北省利川市接壤,是万州区最偏远的高山村。

“你到底是怎么想的?相比之下,金家村比七曜村的条件要好些。”“别人就是因为那儿的自然条件恶劣不愿干了才走的,你这是自讨苦吃。”……冯久宽的决定遭到亲朋好友的反对,无奈他“吃了秤砣铁了心”。

当年4月,冯久宽带着简单的行囊,来到七曜村,成为村卫生室唯一的医生,负责全村400多常住人口的基本医疗与公共卫生服务。实在拗不过,陈方兰也只好跟着他搬了过来。

在七曜村,冯久宽很少在卫生室坐诊,而是“串门式”巡诊,看病送药全靠步行,尤其是患基础疾病的老人,冯久宽需要定期上门,跟踪他们的健康状况。

偏远山村,青山莽莽,到处是悬崖峭壁,山路崎岖坎坷,村民居住分散。“说话听得见,走路要一天”,这是过去七曜村行路难的真实写照。

“有一回,一位村民家里2岁多的孩子突发高烧,站在卫生室院坝内就能看见对面山上他的家,可是我紧赶慢赶,走了两个多小时才到。”冯久宽说,当时,七曜村通村路已修通,虽然还是坑坑洼洼的泥巴路,但好在车子可以走了。

为能及时给村民看病,到七曜村的第二年,冯久宽便与陈方兰商量,买辆摩托车代步。

但那时通村路路况复杂,还存在危险,陈方兰坚决不同意。“有了摩托车,既能节约时间和体力,又能及时给乡亲们看病,让病人少些等待,一举多得。”经不住冯久宽的软磨硬泡,陈方兰只好将积攒多年的钱拿出来,给冯久宽买了他人生的第一辆摩托车。

从此,骑着摩托车巡诊,成了冯久宽的日常。

“有了摩托车就方便多了。”然而,这又快又方便的摩托车,多次让冯久宽陷入危险,有好几次还差点让冯久宽丢了性命。

一次,一位村民因犯急性肠炎给冯久宽打来电话,接到村民电话后,冯久宽立即骑着摩托车出诊,在一个小地名叫“倒拐子”的地方,由于山高路险,车轮在砂石路上打滑,冯久宽连车带人一起摔了出去。

“人抓到路边的树枝没掉下悬崖,幸好当时有几位村民路过。”当大家将冯久宽扶起来时,他身上多处擦伤,摩托车被摔得基本报废。来不及喘口气,他仍然坚持步行到村民家里出诊。

“这是我第五辆摩托车,前面那几辆都是这样摔坏的。”冯久宽拍了拍门前的摩托车笑着说。

“冯医生,又来上门诊疗啦?”“冯医生,进屋喝口茶再走嘛。”……每当村民遇到冯久宽,都会热情地和他打招呼。

“除了看病,还要给村民打预防针、筛查慢性病。”冯久宽说。如今,通村公路由泥巴路变成了柏油路,出诊方便多了。

十多年来,冯久宽的足迹遍及七曜村每一条路、每一户人家,他已经习惯了用大脑和纸笔为村民建档:“村里有高血压患者90人、糖尿病患者24人……”村里谁家老人有什么病、吃什么药、对什么药物过敏、谁家孩子该接种疫苗了,冯久宽都一清二楚。

坚守

要一直干到干不动为止

在冯久宽脑海里没有下班的概念,问诊、检查、开药、打针、输液……他一肩挑。半夜、凌晨、天亮前……冯久宽熟悉每个时间段的敲门声,熟悉每个村民的电话号码。

“冯医生性格好,为人好。”两年前,年逾八旬的村民杨大菊因胆总管结石复发,疼痛难忍,家人又不在身边。冯久宽接到电话后赶到杨大菊家里,一路陪着她到城区医院。挂号、交费、取药、办理住院手续,都是冯久宽帮忙。出院后,冯久宽还隔三差五上门,关心她的身体状况。在杨大菊心里,冯久宽不是亲人,胜似亲人。

“只要听见冯医生的摩托车声响,就安心了!”“不管雨天雪天,还是白天黑夜,他都随叫随到,就像120一样。”“他的手机号码是公开的,我们都晓得。”……

在七曜村,很多人称冯久宽为“摩托车上的村医”。冯久宽说,这是他的家业,也是他的事业,村民的认可是他在大山里坚守的最大动力。

从2011年起,在七曜村干了14年乡村医生的冯久宽在村卫生室过了12个春节,大多数团年饭都是和村民一起吃的。

2024年除夕夜,万家灯火团圆时,年夜饭刚上桌,接到村民求助电话的冯久宽给家人撂下一句话:“你们吃,我出诊了。”然后迅速清点器械和药品,背起药箱,跨上摩托车。

陈方兰追到门外,只见他油门一轰,义无反顾一头扎进了黑夜之中,只留下陈方兰略带哽咽的嘱咐声在大山里回荡:“慢着点开,注意安全。”

当天,冯久宽回到卫生室已是深夜11点,看着仍守在火炉前等他的妻子,他满怀歉意地咧嘴一笑:“我在老乡家里吃过饭了,有鱼有肉,蛮不错。”妻子没有责怪他,眼里却有泪花在闪动。

冯久宽说,以前,村卫生室比较简陋,设备落后,村民看病就医非常不便。最近几年,村卫生室变化很大:卫生室从里到外都亮堂堂的,不仅设有诊疗室、卫生室、药房等多个功能室,还配有常用设施设备。

硬件升级了,技术也得跟得上。为了不断提高业务能力,更好地为村民服务,冯久宽经常挤时间阅读医学书籍,向同行请教。

“这里的每一寸土地、每一位乡亲,都是我心中难以割舍的牵挂。只要干得动,我会一直干下去,无怨无悔,因为乡亲们需要我。”冯久宽神情坚定地说。

一个人,一药箱,一辈子。就这样,从青葱少年到两鬓斑白,从一个山村到另一个山村,冯久宽不改青衿之志,坚守大山深处40年,用热爱与执着守护村民的健康,累计诊疗5万余人次,行医足迹超4万公里,是村民家门口的“医靠”。

公安备案号 50011202501662

公安备案号 50011202501662